新媒體的興起、網絡云計算的技術實現,使大數據大行其道,全樣本的數據模式與傳統收視率的爭鋒,使電視界與收視統計公司發生顛覆性的概念轉變。電視產業在歷經幾十年以收視率為硬通貨幣的發展后,終因傳輸終端的多樣性,受眾的碎片化,形成相對被動消費的局面。在與新媒體的角逐中,電視產業的螺旋式發展必須從發展節目創新模式,與網絡視頻深度合作,以及應用網絡終端擴張市場等方面,一展攻勢。孰贏孰敗,筆者認為,深度挖掘大數據,全方位解讀、應用大數據將是電視產業以動制動的起點。

關鍵詞:大數據;電視產業;新媒體;收視率

早在2014年初,央視一則“據說春運”使大數據展現在觀眾的視野中,經過央視與百度、億贊普等公司的合作,兩會期間受眾關注熱點再一次被大數據粗描,“霧霾”、“二胎”、“互聯網金融”等話題高活躍度地出現在熒屏上、網絡中。大數據,已然從電商的運營模式跨界到電視產業的運營,電視的傳播內容、方式,甚至產業鏈發展因此都發生著巨大的變化。

一、電商運營模式對電視產業的啟示

大數據建立了電商的消費王國。近五年內,中國社會零售總額上漲1.8倍,而網絡零售總額則飆漲19倍,在淘寶的業績表上,一天突破350個億(雙十一)已不是神話……電商界改變的不僅僅是人們的消費習慣,更為重要的是,改變了商業運營模式的消費者精細化與利潤產業鏈的高效程度,這一切的背后,就是網絡技術革新的推動——大數據的挖掘應用,正如工業革命時代的標志——蒸汽機的發明與利用一樣,大數據成為網絡發達社會跨越式發展的新起點。

大數據作為門戶網站的附屬品,從默默積累受眾點擊率,到通過會員注冊、網站聯誼、社交軟件等互動模式,將受眾的個性化特征描繪得愈加具體,如受眾經常瀏覽的網絡頁面,近期關注的新聞、話題,消費需求等等。最直觀的莫過于“百度遷徙”、“淘寶遷徙”——6億多網民的動態遷徙圖讓人嘆為觀止……

電商從免費推介,求點擊率,到建立如今的消費王國,不能不說是大數據積累和建立的過程,然而我們不能漠視,在大數據對互聯網金融的深層推動背后,是網絡對大數據的技術支撐,是專業調查公司對數據的收集、開發應用的智力支持。這一切不是一蹴而就,而是從觀念至行為的深刻轉變。

二、大數據對電視產業的深度影響

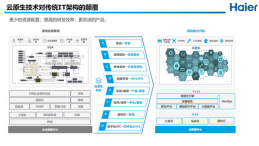

1.大數據對電視產業鏈的影響。在傳統媒體建立節目播前收聽、收視效果實驗室的同時,網絡受眾跟蹤數據采集正暗流涌動,由于云計算的實現,完全打開了了海量數據處理的硬件枷鎖,具“全樣本”及“共享特征”的大數據出世了。隨著大數據分析公司的市場拓展,大數據應用已經從電商的觸角延伸至文化產業,并將收視評價體系的播后評價改變為形象具體的播前預測。美國最為出名的例子是Netflix數據整合公司對季播電視劇《紙牌屋》的挖掘,國內則有新華社新媒體中心對電影版《爸爸去哪兒》大數據解讀的成功案例。在社交媒體白熱化的今天,大數據開辟了清晰的戰線:從網絡社交、移動社交媒體的互動式數據中,參照開放式議題,建立人工數據模型,進行大數據提撿,經過關鍵字的高先關度分析,預測文化產品的市場前景。流水線式的大數據分析流程成為文化產業上線的前奏。

讓我們看看《爸爸去哪兒》電影版的大數據:新華社新媒體中心聯合數托邦創意分析工作室抓取了新浪微博上提及“爸爸去哪兒”的45.5萬條原創微博,并對36.7萬獨立原發作者用戶(去除疑似水軍賬戶)、1300余萬條用戶微博及近1億的關系進行數據分析。數據中發現,“爸爸粉”女性占到八成,觀眾對電影演員中爸爸和兒子“原班人馬”的期待性度非常之高(這成為票房關鍵),一個個笑點與淚點與情節設計無關,更關乎父子真情流露的瞬間。正是這樣,一部被大數據摸底的大電影,一部被圈內人士界定為“稱不上一部嚴格意義上電影”的電影,最終,不出預料地創造了12天突破6億大關的票房奇跡。接踵而來的,則是又一輪與大電影《爸爸去哪兒》相關的熱評,線上線下的頻繁互動,贊助商在一旁樂得直不起腰:兒童感冒藥999感冒靈,英菲迪尼高端車型、服裝品牌杜嘉班納、沛納海腕表、日默瓦行李箱等等,電影、欄目的標簽變得更加細化,延伸出更多的消費話題……大數據分析給影視產業帶來的不僅是噱頭,更是摸得著看得見的對主體市場潛力和實力的預判,大數據更像是一劑催化酶,使傳統媒體與社交媒體發生著化學發應,并催生著影視產業的無限商機。

2.收視評價體系的大數據實現。大數據的出現,不僅沖擊著電視的生產線,對原電視市場的硬通貨幣收視率也是一大挑戰。我們不禁心中發問:收視率距離“大數據”有多遠?在電商界,因網絡用戶購買行為可得到包含用戶個體特征、收入范圍、選擇習慣、甚至消費需求等信息,在大數據的分類追蹤下,消費者又被一個個網絡商圈歸集,只需要一個群發的聲音,一段群發的視頻,商家的個體推廣與活動促銷便珠簾合璧。然而對傳統媒體而言,則是一份尷尬處境:作為市場投放的主要標尺收視率,抽樣的調查方法在大數據的“全樣本”要素上甘拜下風。央視索福瑞副總經理鄭維東在一篇《收視率與大數據》的文中說,“從大數據中采集、抽取和加工出收視率數據是可能的備受業界關注的一種趨勢”,如果將直觀收視率指標看作是傳統媒體大數據時代的成熟產物,我們可以說,在傳統媒體領域,收視率大數據時代遠沒有到來——依靠大樣本量實現的收視率,也不能詮釋大數據的真正意義。收視率的大數據實現,將是集所有機頂盒(包括有線數字電視機頂盒、IPTV和OTTTV等網絡機頂盒)、移動終端視頻、網絡在線視頻、社交媒體視頻分享以及用戶討論數據之和,換句話說將是一個龐大集成所有視頻端口及互動端口的數據之和。收視率大數據時代的到來,要基于技術的實現,基于數據共享的實現,更基于大數據分析行業標準的實現,在收視率仍然為電視市場行業貨幣的當今,跨越技術時代的變革、社會共享數據的法律規范以及行業標準的重新制定,都需要時間的考證和磨合。

目前,我們只能從社會公共領域或網絡大數據中挖掘文化產業發展的價值。全媒體大數據,是新媒體與傳統媒體聯合反應的物理結果,即將收視率與網絡數據融合在一起,綜合得出的收視指數,是收視率大數據化的前身產物。目前央視索福瑞的收視數據仍采用置信度達95%的采樣抽查法,這個按照概率推廣的收視數據雖然在一定范圍內反映了媒體內容傳播的廣度及深度,但對于差異化個體節目的收視行為,媒體終端的多樣性等等因素,收視率的局限性也暴露出來,如絕對零收視的不合理性,再如收視樣本與節目傳播范圍不對等等等。收視數據的大數據化,將實現至少是大樣本的真實收視行為歸集,受眾所有接收端的收視行為歸集,精細化的受眾流動、選擇行為歸集,受眾互動的數據歸集。

全媒體大數據將是大勢所趨,有數據表明,相比2013年上半年,42家省級電視上星頻道中有39家衛視實現了下半年的全媒體收視增長,且平均增幅達到了87.34%,增長迅猛。而就在今年的央視春晚上,央視首次啟用“全媒體收視率”這一全新指標,對春晚全媒體收視傳播效果進行監測評估。隨著傳統媒體越來越重視全媒體、多平臺的推進工作,全媒體大數據將成為文化產品試水新指標。

三、大數據是電視產業轉型的制動點

IPTV、谷歌電視和蘋果電視等智能電視的出世,讓傳統媒體已留有競爭的心理預期,傳統電視機播出平臺的優勢在一步步削減,在大數據元年(2013年)的一年時間里,我們一直在思辯、探索大數據對媒體生態環境的改變。以靜制動,傳統媒體的消極說、滅亡說或許真的會變為現實,然而以動制動,利用好大數據,從原有傳播的靶心思想真正轉變至服務受眾,以受眾需求為目的傳播,將是電視產業轉劣勢為優勢的契機。

1.網絡大數據中挖掘受眾需求。《大數據時代》一書中的核心觀點是大數據是解釋事物的相關性,而不是解釋為什么。這與電視產業內容為王的競爭要素顯然不謀而合,并可以取之用之,受眾的相關性研究,無論從心理層面,還是社會功能分析層面,落腳點都在于受眾到底想看到什么,他們的需求是什么,而不是為什么受眾喜歡看。然而傳播理論在相關性研究上仍然不盡如人意,受眾心理往往自相矛盾,“叫好不叫座”,“叫座不較好”,讓電視人兩面為難,大數據在解決受眾需求的具體需求方面可以發揮最直接有效的作用。這方面參考電商的實戰經驗:創建精細化流程——商戶抓取到個體消費者的慣性消費行為、消費心理以及與同類消費群體的共同愛好點;建立多樣化人工數據模型——消費者心理需求層面挖掘產品終端市場;精準的個性化投放——根據智能化分析推放產品,等等。實現網絡大數據的應用實踐,是電視媒體開發節目創新模式的一個捷徑。

2.與新媒體深度融合。從央視春晚到兩會、大小長假對于大數據的新聞應用,我們看到電視與新媒體深度融合的利好。大數據的開放性與全樣本特征為媒體人提供了直觀的受眾畫像,由受眾的話題熱點、消費熱點、心理預期找到市場錨點,電視從生產到節目營銷的投入經營風險將被降到最低。目前,電視節目與新媒體的融合已從論壇專題、建立網絡電視臺發展為節目視頻鏈接、節目官博、微信掃描、頻率頻道專屬APP等,但內容創新制作與節目營銷終端的合作方面仍是少之又少,另一面,門戶網站的自制節目影響力正在升級,如騰訊出品的《大牌駕到》《你正常嗎》,借用“中國好聲音”打造的大牌主持人華少創辦了明星訪談節目和一檔利用網絡點擊率決定嘉賓命運的娛樂節目。創意與營銷力無一弱勢。電視媒體的競爭力必須通過與新媒體的深度融合才能保持優勢,創造持續生產力。大數據,不僅是數據,更是電視媒體求發展、求創新,革新之路上的一把利劍。如今的應用,僅浮于抓眼球、求關注,形成全方位功能性的大數據應用,要走的路仍很長。傳統媒體僅限于與網絡媒體內容產品的交換與合作模式,受眾的靶心只會變得更加模糊不堪。面對大數據時代,傳統媒體必將進行一場深度的轉型,包括服務精神的轉型,與網絡、電信合作的轉型,在全媒體數據應用上的轉型。

京公網安備 11010502049343號

京公網安備 11010502049343號