如果說最近的區塊鏈領域還有什么可以被稱之為新聞的話,那么N多知名機構的瀕臨瓦解,無疑是吃瓜群眾的一大看點,短短幾個月內,區塊鏈行業產能的出清達到了讓人瞠目結舌的程度——年初還喜氣洋洋,年底就凄凄慘慘。上午還社區維權,下午就企業欠薪,從一個另類的角度向人們詮釋了什么叫做“幣圈一天,人間一年”。但是,與去年年中大家興致勃勃地圍觀行業名人之間的口水戰不同,對于最近行業內所出現的企業與社區危機,包括媒體在內的各路機構都是一片沉默,因為在行業大趨勢整體向下的情況下,誰也不敢保證,同樣的事情會不會在幾天之后發生在自己頭上。

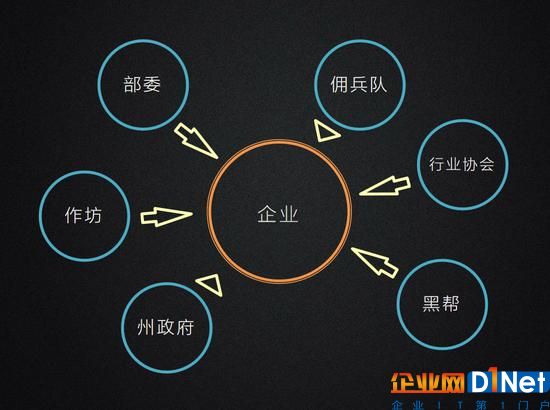

圖:“幣圈比較亂套,成天你爭我搶,今天高管下臺,明天員工被炒,鬧完薪資危機,又要彈劾領導……”

區塊鏈領域商業組織的整體崩潰,實際上再明顯不過地暴露出了一個現象:這個行業內商業組織的建構本身就存在問題。畢竟,如果是個別的企業或社區出現異常情況,倒也不是太讓人意外,但現在的問題是這個行業內幾乎所有的商業組織都人人自危,反倒是能夠持續穩定運行的機構鳳毛麟角,那就只剩下一種可能:不是參與到這個行業里的人不行,而是這個行業的發力方向出現了問題,就像一個人如果連一場小病都撐不過去的話,那八成是他的先天基因不良;而一類商業組織如果連稍微嚴苛一點的行業寒冬都熬不過的話,很可能是因為它們本身就建立在松散的流沙之上。

那么,區塊鏈商業組織究竟出了哪些問題?什么才是構建鏈上共同體的正確方向?而人們又該如何去落實它?為了回答這些問題,在繼《公鏈三部曲》和《應用三部曲》之后,筆者開啟了一個新的系列專欄文章,也就是《社區三部曲》,來較為系統地描述一下區塊鏈商業組織目前存在的問題、未來的發展方向、以及其對整個行業可能產生的影響。本文為三部曲第一篇《區塊鏈社區的宿命》的上半部分。

一、習慣的未必是準確的:企業與社區間模糊的邊界

相信很多朋友都已經注意到,最近的區塊鏈領域出現了一種非常有意思的現象:很多項目在創始人以企業的形式推進一段時間之后,忽然毫無征兆地就宣布撒手不管了,當然這種事情不能明著來說,而要有一個冠冕堂皇的理由:那就是把項目托付給社區。這樣的事情發生得多了,久而久之便給人們留下了一種印象:那就是企業是中心化的,社區是去中心化的,兩者之間是一種對立的態勢,就算不對立,他們也是完全不同的兩類組織。然而,在企業與社區具體哪里不一樣的問題上,人們始終說不出個子丑寅卯來。這樣一來,便涉及到了一個問題,企業與社區之間真的有特別明顯的界限存在嗎?相關的資料告訴我們,恐怕不盡然。

事實上,當我們查詢“企業”與“公司”的含義與起源時便會發現,英文中的“公司、企業”一詞(corporation),本身就帶有“社團、團體”的意思,而中文就更有意思了,“公司”一詞最早被廣泛應用時,跟現在的這種法人營利機構根本沒什么關系,它所指的其實就是明末清初閩粵兩省的地方小黑幫,比如說“聚勝公司”、“蘭芳公司”等,其性質跟現在人們所熟悉的什么斧頭幫、三合會之流差不多,至于“社區”,本來就跟“協會”一樣,是一個有點“XX是個筐,什么都能往里裝”的、有點萬金油性質的詞,這里就不展開講了。

圖:中文中“公司”最早的廣泛應用,其指的是南洋華人所建立的一個幫會組織

為什么會出現這樣的結果?企業與社區這一對看似完全不同的兩個詞匯,怎么就稀里糊涂地產生了某種程度上的相通之處?要回答這些疑問,我們就要梳理一下企業的歷史與過往。事實上,當筆者上網搜索企業的發展軌跡時,發現相關的信息是異常模糊的,舉個例子:大家都知道,在人類的社會發展史上,有很多個“最早”,比如說最早的成型國家是古埃及、最早的商業銀行是威尼斯銀行,最早的紙幣是北宋交子,這些時間點都異常清楚。但是唯獨企業,你基本搜不到一個公認的“最早”。就筆者所見到的結果來看,網上的備選答案簡直稱得上是眾說紛紜,其中包括成立于1347年的斯多拉·恩索(瑞典),成立于公元578年的金剛組(日本),成立于公元前400年的Murashu&Sons(巴比倫)等等等等。

那問題來了,上面這些選項究竟哪一個才是正確的?答案是:都不正確。因為坊間對于“企業”的概念,本身就沒有一個特別明晰的定義。按照《辭海》的解釋,企業指的是“從事生產、流通或服務活動的獨立核算經濟單位”——所以你看,它并沒有把拿到某種許可證、或是對股權進行怎樣的處置作為是否企業的標準,只要有相應的經營活動便可,哪怕是一個小作坊也成。這樣一來,便涉及到了一件很有意思的事情:那就是你永遠也搞不清楚企業最早的發源地,因為只要有人的地方,就會有組織;而只要有組織,就需要相關的經營活動來維持生計。那按照詞典上的定義,這些組織全都符合“企業”的概念。如此算來,企業的發展歷史,大概要跟人類文明與社會組織的歷史一樣長。

圖:擁有1400多年歷史的金剛組,可能是人類現存最古老的企業,但絕對不是人類歷史上最古老的企業

從這點來看,企業的雛形、以及其核心的本質,實際上本來就是各種各樣的社群或者社團,在各國政府于近代陸續剝離掉它們的軍事職能后,便形成了我們今天所見到的現代公司。由此你便不難理解,為何各個企業之間會有如此的天差地別,比如說互聯網科技公司跟傳統石油公司的畫風就完全不同,因為不同的經營業務,決定了他們的組織架構是不可能相同甚至相近的。互聯網行業的新生性與發散性,決定了程序員們必然天馬行空與奔放不羈,而石油行業的傳統性與嚴肅性,也注定了石油從業者肯定會一本正經和循規蹈矩。

事實上,不僅僅是行業之間,即便是身處同一個行業的企業組織,也經常會因為所處的文化圈不同,而呈現出完全不同的基因與形態。舉個例子:沙特阿美、新日本石油、中國石油(7.380, 0.03, 0.41%)這三家公司,它們雖然都是石油行業的翹楚,但孕育這些企業的不同文化背景,使得他們看上去像是基因完全不同的三個物種——沙特阿美(阿拉伯美國石油公司)堪稱美國州政府的縮影,其不僅擁有獨立于沙特和美國政府【注】的高度自治權、甚至還配有類似于“州防衛隊”的安保武裝力量;而新日本石油和其他的日本企業一樣,頗像是封建社會中地方諸侯的變種,高管與員工之間如同領主與武士一般,都對彼此的忠誠度高度看重,輕易不敢炒對方魷魚,否則很容易受到國內的商業社會排斥。至于中石油就更不用說了,本身就是中國政府在機構改革時、從石油部中“政企分離”出來的產物,因此也保留了政府機關的一些習慣,比如說會定期開展相關的思想政治教育工作等。(【注】沙特阿美公司最早的兩大股東就是沙特和美國公司,因此從理論上講,是會受到沙特和美國法律的制約的。)

毫無疑問,不同的行業與文化,使得世界上的各類組織呈現出頗為多元化的形態,但這樣一來,便涉及到了一個問題:那就是這些具有極大差異性的機構,如果想要對等地進行商業合作,若是不對自己的身份做出適當調整,在商業對接上會存在很大困難。舉個例子,中國為什么在80年代要搞國企改革,把很多部委都改制為企業?一個重要的原因就是:在中方同外國公司進行貿易時,如果相關的機構堅持要以政府部委、而非企業的身份來打交道,相關的工作是很難繼續下去的,比如說像石油部這樣的政府機構,雖然擁有異常龐大的固定資產,但你無論如何也無法把它推向股票市場進行IPO,但如果你把它改成“中石油公司”,那就沒什么問題了。盡管這家公司的畫風,實質上跟政府部門也并沒有什么太大的區別。

圖:只有在改造成企業之后,上面的幾種完全不同的組織才能打破基因隔離,實現順利對接

同樣的道理,用在世界各地的很多組織上同樣適用,它們表面雖然都對外宣稱“XX公司”、但畫皮下面究竟是個什么東西還真不好說。由此可見,像“公司”也好,“企業”也罷,這些詞本來就是人們在全球化的浪潮之下,為了讓各種基因迥異的組織以對等的身份來快速對接,進而交換資源各取所需,所作出的一種文法上的妥協。就像國際社會經常會用“country”這個概念,來對王國、聯邦、共和國、酋長國等各種完全不同的政體進行“一刀切”一樣。說白了,其本質上都屬于偷懶的作法。而“偷懶型速成”有一個最大的特點,那就是會讓當事人貪小便宜吃大虧,類似于往英語單詞上標同音漢字一樣,也許能很快讓菜鳥入門,但如果想要進行稍微深入一點的研究,馬上就會誤入歧途,就像十多年前很多民營企業家想把松下幸之助這類管理大師的經驗用到自己的公司中一樣,結果做到最后也沒有幾個能真正落地的。畢竟中日企業這兩類組織的基因本身就千差萬別,你想把日本企業的器官移植到中國企業的體內,不產生強烈的排異反應已是萬幸,想要妙手回春更是一廂情愿。歸根到底,還是因為思想上拄著“企業”這個稱呼的拐拄得太久,反而忽視了企業真正的本質,進而陷入“大家都一樣”的思維陷阱了。

由上面的分析可以看出,當我們評判區塊鏈這一新生領域中的企業時,很難用其他行業的公司來進行對比評判,因為最前沿的行業,它的商業組織形態必然是我們前所未見的,正如你不能在90年代的時候,通過將互聯網公司與石油公司進行對比,得出前者“無組織、無紀律、無前途”的結論。然而有一說一,目前所見到的區塊鏈企業雖然在某些方面也堪稱活久見,甚至屢屢突破人的心理底線,但它們肯定不是這個行業最理想的組織形式,那其存在的問題究竟在哪里呢?老實說,這個問題看上去很小,實際上卻很大,以至于如果要對其進行回答,我們必須梳理一下人類社會組織的發展歷程,畢竟,只有深刻地了解過去,才能夠更好的預測未來。

二、僅僅是表面的共識:社會組織的三層基礎資源

我們還是來回顧人類社會組織的發展歷史。在主流的話語體系中,人類的發展是一段波瀾壯闊的偉大歷程,無論是從人類生命的長度還是寬度來看,科學發展給社會帶來的推動可以說是有百利而無一害。然而所有的饋贈都在暗中標好了價格,這種“人或最贏”的話術似乎忽視了一點:那就是世界上沒有免費的午餐。人類社會發展所帶來的成本之一,暗藏在人際關系與社會組織關聯度的逐漸瓦解之上。換句話說,人類歷史的發展既是一個生活質量逐漸提高的過程,同時也是一個社會組織度逐漸衰退的過程。只不過前者的得到往往是看得見的,而后者的流失往往是看不見的。直到近年來,社會才猛然察覺到相關的跡象:譬如包括手機在內的通訊工具正在拆散包括家庭在內的傳統社會組織,直到這時,人們才想要去進行一些補救的措施,比如打造所謂的“無手機校園”等。然而醫學知識告訴我們,當病灶已經發展至能讓你從外部就察覺到的程度時,往往就已經無藥可救了。科技的進步與社會的發展也是如此,而它所產生的結果,自然也是不可逆的。

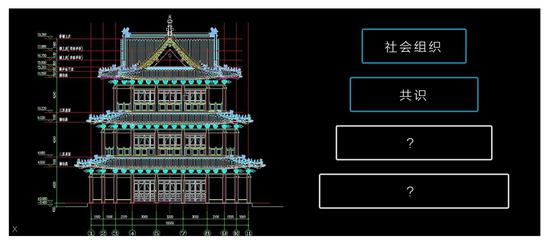

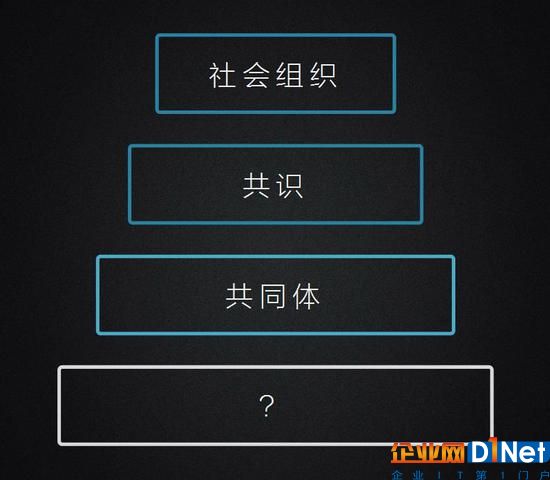

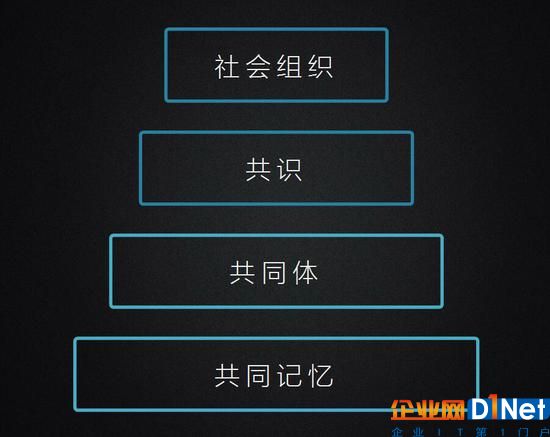

那么,人類科技的發展進步究竟是如何一步步削弱社會組織度的?要回答這一問題,我們需要對社會組織的基礎進行一個檢視。事實上,如同惡性腫瘤在爆發之前,其病灶往往會在內臟器官上潛伏多年,并逐步侵蝕人的健康細胞一樣;科技發展對人類組織的瓦解也不是一蹴而就的,在包括“手機拆散家庭”這類的事情出現之前,它其實已經經歷了一個相當漫長且復雜的醞釀期,而其所針對的目標,同樣也是社會組織的底層根基。畢竟,正如建筑的華麗屋頂需要梁柱、墻壁、地基等設施共同支撐、而不可能平白無故的懸在空中一樣,社會組織也是要以諸多社會資源為基礎來進行構建的。在本篇文章中,筆者認為,無論是企業也好,還是社群也罷,支撐這類社會組織持續運行的社會資源總體來說有三層。這其中最上面的一層,是過去一年間、被幣圈無數次提起的一個詞——共識。

圖:共識等社會資源對于社會組織的支撐作用,相當于梁柱與地基對于華麗屋頂的支撐作用

隨著“共識機制”一詞伴隨著比特幣的出現而為人所知,“共識”一詞在沉寂了數年后,再次于中國社會中廣為流傳,不過嚴格來說,“共識機制”和“組織共識”這兩個詞之間有著非常大的差異。當然也可以認為,區塊鏈中的“共識機制”,是那種決策機制與執行動作都最為簡單的,可以被輕易數字化與程序化的共識(算力比拼與信息記錄)。

不夸張的講,在過去的一年多時間里,絕大部分的區塊鏈社群組織做的最多的一件事情,就是尋找共識。在很多圈外的人看來,這樣的事情簡直是不可思議的,因為傳統行業的結社模式,一般是先形成共識、再有組織,此種推進方式的好處是:組織會有一個比較成熟且穩定的發展根基與方向愿景,整體結構相對來說比較穩定,即便有對這些組織不感興趣的人誤打誤撞地闖了進來(比如說很多找不到理想工作的應屆畢業生),也可以通過“回顧歷史+展望未來”式的行業或企業教育,讓這些新人感覺到自己正在做一件順應歷史大潮、能夠改造世界、且獨一無二的事業,從而使得企業可以在對方的思維里植入早已封裝好的模塊化共識,最終心甘情愿地為這些工作而奉獻自己的時間。

但是,在區塊鏈行業,這一過程可以說是正好反了過來,也就是先形成組織、再去找共識(具體原因后文會提到)。這樣的發展模式顯然是詭異無比的。打個比方:前面我們曾經提到,共識是社會組織的底層基礎資源之一,因此對于傳統行業來說,“先共識、后組織”的模式,大概相當于通過把花種撒到土里來種花,屆時花朵將會按部就班地逐漸成長,相對來說比較容易。而區塊鏈行業的“先組織、后共識”,則相當于把一枝斷花栽在土里后、盼著這支花在底層基礎欠佳的情況下存活,其難度可以說是非常之大。而現實也證明了筆者的這一論斷——在長達將近一年的時間里,各種區塊鏈微信群往往最活躍的時候就是扯皮和互撕,除此之外,幾乎再沒有對行業做出任何正面的貢獻。直到現在,區塊鏈社區的共識究竟為何物,都是一個沒有答案的問題。

圖:兩種組織發展模式的對比

為什么“區塊鏈社區共識”會成為這么多社會名士的滑鐵盧?原因很簡單,他們雖然感知到了社群的基礎是共識,但卻沒想到“共識”也是需要別的東西來支撐的,換句話說,他們并未意識到共識下面還有其他更深層的社會資源。這一下就變得很麻煩了——如果說傳統行業的結社形式相當于往土里撒花種,在這個過程中,你可能不需要知道花的底層結構(比如說根莖)有什么用,甚至可能都不需要知道有什么東西;但對于區塊鏈行業來說,他們的結社形式相當于把一枝成型的花栽到土里,讓其穩固的生長,這樣一來,你必須知道花的底部是什么結構,如此才能把它的整個部分都移植進去,否則的話,你很有可能會只把花朵和花莖砍下來插到土里,結果自然是必死無疑。

三、支撐著共識的根基:共同體與共同記憶

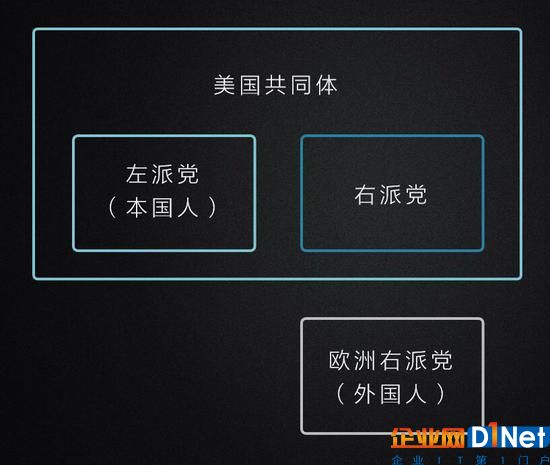

那么,社群共識的下面還有哪些必要的條件呢?具體來看,支撐了社會組織的第二層資源、同時也是共識的基礎,當屬“共同體”。只有一個相對穩固的共同體之內的成員,才有可能會形成有著較多思維交集的共識,用一句通俗的話講,就是“只有在共同體內部才分左右”。如果討論問題的雙方不在一個共同體之內,那他們至多只能有某個點上的交集,而不可能在某一層面上形成貼合與共識,因為彼此之間的差距太大。

舉個例子:現在很多媒體都會極力渲染美國驢象兩黨之間的爭斗,使得很多人產生了一種感覺:美國社會從上到下都是高度分裂的,我們是可以通過離間他們來從中漁翁得利的。比如一些歐洲的右派人士就會覺得,既然自己跟美國當前執政的右派在很多觀點上有相似之處,那么自己興許可以利用雙方政見相似的“親密關系”,跟美國簽訂一些有利于歐洲的協定等等。殊不知這種看法完全是一廂情愿,就算美國和歐洲都有右派政黨,但相比之下,這兩者之間的關系也遠不如美國左右兩黨之間的關系親密——盡管后者的立場相互對立,但在美國人看來,就算我們兩黨分歧再大,也都同屬美國這樣一個共同體,而你雖然也算是個右派政黨,但卻是外國人,跟我們不是一個共同體的,所以我們可以看到,即便美國人再開放,內部斗爭再激烈,也絕對不允許共同體之外的勢力來干涉他們內部的事務,如果某黨派領袖如果敢接受外國資金,即便他的目標并非出于私利,而是為了本黨的競爭考慮,也立刻會遭到包括黨內勢力的各方輿論猛烈轟擊。

圖:美國保守黨眼中的世界

同樣的情況,放到區塊鏈行業依然適用。我們都知道:區塊鏈領域是分很多派別的,比如說幣圈和鏈圈,以及幣圈內部的“比特神教”和“EOS神教”等等等等,而各派之間的爭論也是非常激烈:從區塊鏈需不需要數字貨幣,再到POW和POS誰才是未來……但是請注意:上面這些旨在于達成共識的爭論,都要建立在一個大前提上——那就是所有的討論只能在區塊鏈行業這個共同體內部進行,而不可能把圈外的人拉進來,即便雙方在某一個點上有共識也不行。拿前一段時間比較火熱的比特現金為例,就算很多BCH的支持者再看不上BTC的性能,也絕對不會和郎咸平這樣的“幣黑”在同一條戰線上去攻擊BTC的,因為在人們看來,雖然區塊鏈行業是一個開源的松散圈子,但像郎教授這樣的人已經通過自己的言行跟這個領域劃清了界限,那他就已經跟我們不屬于一個共同體了,彼此之間自然也沒啥可說的,畢竟話不投機半句多。

在有些讀者看來,這樣的現象是很難理解的:雖然美國的左右黨派都是美國人,但美國和歐洲的右派都是保守勢力,怎么就不能抱團呢?同理,雖然比特幣和比特現金的信徒們都是幣圈人,但比特現金的支持者和郎咸平都對比特幣頗有成見,他們為什么就沒法聯合起來呢?這個問題的答案,其實就在支撐著社會組織的第三層資源、也是最底層的基礎上,那就是共同體成員之間的共同記憶。

很多朋友可能之前都聽過這樣的事情,那就是有些人在出國移民后,雖然拿到了該國的國籍或者綠卡,但卻依然沒有辦法融入當地的社會,只能在一些零星的場合(比如商場購物)跟當地人進行蜻蜓點水般的交流,進而產生自己“并非這個國家共同體一員”的蒼涼與孤獨感,到頭來還是只能跟母國僑民打交道。出現這一現象的原因就在于:就算你改了國籍,外語10級,還成功的和當地人聊上了天,但他們的經歷你插不上嘴,你的經歷他們也不會懂。幾乎可以說沒有任何可以深入交流的共同語言和話題,頂多是抱著獵奇的心理,互相了解一下對方的經歷之后一拍兩散。也就是只能空有共同體之名,而無共同體之實,但這樣的現象到了下一代就會大有好轉,因為他們的子女和當地人的子女是擁有對于出生地和成長經歷較深的共同記憶的,所以這些年輕人之間盡管膚色民族不同,卻仍有可能會形成共同體,典型的例子就是美國和加拿大這樣的移民國家。

上面的這個例子,再明顯不過的體現了一個道理:那就是共同體是建立在共同的記憶之上的。共同記憶越深刻,所形成的共同體就越堅實。美國的右派為什么愿意跟左派堅守美國這個共同體,而不愿意跟像德國這樣的歐洲右派去搞“全世界保守主義聯合起來”這樣的共同體?因為他們跟左派黨人之間擁有更多的共同記憶——他們都出生成長在美國,在美國的機構里任職多年,甚至可能還曾經一起作為美軍上過戰場,然而跟歐洲右派黨人之間,他們的共同記憶則就比較匱乏,至少沒有跟左派黨人的共同記憶那么深厚。區塊鏈行業也是一樣的,BTC和BCH的支持者們就算吵得再厲害,但在他們看來,大家都有過研究投資比特幣、心驚膽戰地看著K線上躥下跳的記憶,所以在幣圈這個范圍內,雙方盡管見解不同,但都是“自己人”,然而你郎教授又算哪根蔥?只不過是憑著一紙資料,就斷言比特幣如何如何沒有價值的門外漢而已,跟我們完全不是一路人。

從這點來看,歐洲的右派擠不進美國人的共同體,而郎咸平也擠不進幣圈的這個共同體,是非常順理成章的。因為雙方沒有共同的記憶可言。這里需要指出,所謂的“共同記憶”不一定非得要求人們彼此之間要同時處在同一個場景當中,比如說像“一起扛過槍,一起分過贓”這樣“人生四大鐵”式面對面接觸與交流的經歷,而只要有著較高的相似程度就可以。比如說:某些人在外地遇到口音相似的同鄉會覺得親近,就是因為他們都曾經在老家生活過很長的時間,因此也擁有共同的記憶,盡管這兩個人可能在地理位置上隔得很遠,而且生活的時期也互不重合,但這并不妨礙他們彼此的記憶有著非常高的相似度。

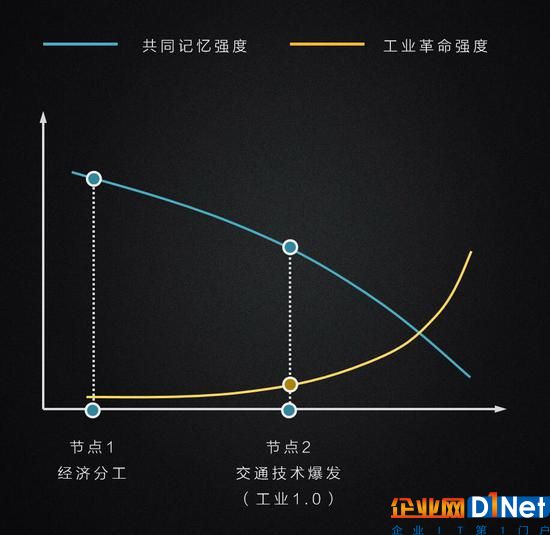

四、工業革命的副作用:共同記憶的瓦解史

在大致了解了構成社會組織的三層基礎結構之后,我們還是回到人類發展對于社會組織的影響上來,在上文中我們曾經提到:正如疾病對于人類肌體的瓦解是由最微小的細胞開始;科技影響人類組織的過程也是從其基礎開始的,而其所切入的角度,則是社會組織三層基礎資源的最底層——共同記憶,進而影響共同體的構建以及共識的達成。具體來看,在科技發展的過程中,曾經出現過三個比較明顯的節點,從而促使共同記憶的強弱程度甚至是產生機制都發生了明顯的轉變。順便說一句,這三個節點中的兩個都與工業革命有交集,從而間接說明了科技進步與人類組織發展之間緊密的反比關系。

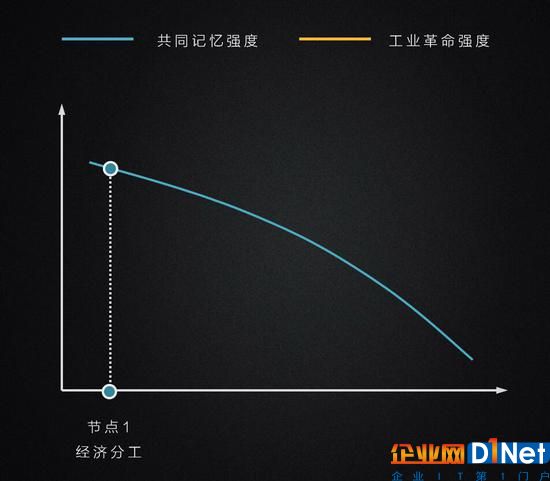

我們首先來看第一個節點,也就是經濟分工與產業集群的產生。

嚴格來說,在人類發展最早期的時候,你很難說哪個地區的人類組織更有凝聚力、其自發的行動能力更加一致,因為即便是世界上工業化與城市化進程最早的歐洲地區,當時的人類也是以原始部落的蠻族形態存在的,由于運輸與通信技術的限制,人與人之間在地理位置上必須保持在一個比較近的距離之內,以便于交換物資或信息,由此產生的緊密共同記憶,我們稱之為基于地域的共同記憶。對于這時的人類來說,由于離開了集體便很難單獨生存,所以他們可能終其一生都不會進行大規模的遷移,即便是現在,很多偏遠山村的老人,一輩子都沒有離開過他們所住的地方。請注意:此處的遷移更多的指的是廣義上的、社會組織之間的遷移,比如說從一個部落跑到另一個部落去謀生,而不是像游牧民族那樣比較狹義的遷移,也就是地理位置出現了變化,但組織成員基本上沒有大的調整。

但是,經濟分工的出現,以及貨幣體系的初具雛形,使得人類開始具備了即便不借助原有的社會組織資源、也可以謀生的能力,在這樣的情況下,最早的大中型城市出現了(此處的“大”指的是在當時的時代背景下相對而言),而這種經濟相對繁榮的地區,由于具備相對較高的生活質量,本身就有吸納人流的能力,由此一來,越來越多的人開始離開自己原有的、位于經濟不發達地區的社會組織、前往相對繁榮的城市、也就是新的社會組織謀生。基于地域的共同記憶,自此開始出現了松動。

如果說社會分工所帶來的產業集群聚集效應給了人們進行地理遷移的動力,那么交通技術的發展、尤其是工業1.0蒸汽機發明所帶來的鐵路大爆發,則是通過大幅增加人類活動的半徑,給予了人們更多遷移的可能。這就是人類組織變革的第二個節點。

關于經濟分工與交通技術發展的關系,我們這里可以做一個類比:前者像是水壩落差,后者則像是水渠。產業集群+交通主干的組合,相當于一個巨大的水壩打開了水閘,接下來所發生的事情,自然就是人口沿著交通線開始大范圍的噴流而出。具體情形,相信近年來目睹高鐵如藤蔓般發展的讀者們都深有體會。而每一次地理位置的成功遷徙,都意味著當事人需要在當地重新構建共同體、達成共識、并在此基礎之上發展出能夠容納自己的社會組織,至于在上一個地方所積累的社會資源、或者說共同記憶,很多時候在新地方是用不上的,畢竟絕大部分的人你都不認識。

嚴格來說,地理位置的遷移并不是共同記憶構建的致命阻礙,類似的現象在世界歷史上已經發生過很多次,譬如歐洲人向新大陸(15.270, 0.11,0.73%)的大規模移民。而即便是需要在新的地域上重新構建自己的社會關系,只要有足夠的時間積累,重建社區成員的共同記憶也并非不可能,畢竟一回生二回熟,人與人之間的關系總是會變得更加密切的。美國就是典型的例子,他們的第一代移民對于陌生的土地以及鄰居可能還有些生疏,但第二代移民就敢于拿著火槍為了這塊土地奉獻生命了,譬如南北內戰中的弗吉尼亞軍團。

然而,當代社會的地理遷移與過去有一個最明顯的不同:那就是隨著交通技術的空前發達,在同樣長度的時間內,現代人進行的遷移次數要遠遠高于過去。舉個例子,對于很多人的上一輩來說,一生中搬一兩次家就已經算是很多了,但現在很多年輕人在畢業后沒幾年的時間里,就已經因為工作的變動,而換過了好幾個住處甚至是好幾個城市。這種大范圍的轉移固然瀟灑無比,但其成本也很明顯:那就是你很難在當地形成一個有著較高凝聚力的組織或社群,因為這種蜻蜓點水般的短時間駐足,很難積累起足夠的共同記憶。譬如很多人就經常感嘆,自己在某某城市無依無靠,純屬一個過客,就是對這一現狀的準確表述。

毫無疑問,交通技術的發展,極大程度地削弱了基于地域的共同記憶,但嚴格來講,這多少也就是共同記憶強弱的問題,如果一個人有幸能夠在一個地方呆上幾年,也不是完全沒可能與周邊社區住戶形成基于地域的共同記憶。然而接下來的一輪技術發展,則直接把這個問題變成了地域共同記憶有無的問題,可以說是把最后的一點火星也摧毀掉了,這一技術就是被稱作工業3.0的、以互聯網為核心的信息革命。

在《區塊鏈:數字世界的最后網紅》一文中,筆者曾經提到一個觀點,那就是包括互聯網在內的信息技術,它在兩個方面極大地改善了物理世界的用戶體驗:一是把可能會增加他們行動成本的事物進行了中心化管理,二是將過去中心化機構獨享的權力下放給了去中心化的個體。這使得當下社會中單獨個體的能力變得空前強大,不夸張的說,一個居民社區的住戶,在與周邊其他人不進行任何語言交流的情況下,進行正常的生活那是一點問題沒有。當代都市語境中彰顯個體能力的“全能超人”、“女漢子”等流行詞語,很大程度上便是拜互聯網技術所賜,一個看似不起眼的個體,可能僅僅憑借一部手機,就能夠完成非常不可思議的事情。

但是,眾所周知,強大的能力往往需要付出代價。而互聯網賦予給個體強大能力的代價,就是社區內部個體之間交流的斷裂,以及基于地域的共同記憶的徹底瓦解。以具體生活經驗為例,相信很多朋友都有這樣的感覺:那就是在搬到大城市工作之后,不要說小區里的街坊鄰居,很多時候就連同處一居的租友怕是都說不了幾句話(除非起了爭執),在傳統的基于地域的共同體中,這樣的事情簡直是不可想象的,哪怕你是個自閉癥,也必然會因為需要進行資源交換,而跟社區周邊的居民進行或多或少地交流,但在互聯網的世界,這樣的線下交流卻變得完全沒有必要。就好像在幾十年前的時候,流川楓或是宇智波佐助這樣的孤僻者往往會作為社會奇葩而存在,然而你現在放眼望去,滿大街都是這樣的冷漠臉,這倒還真不是因為他們故意耍酷而有意為之,而是社會發展與科技進步的必然產物。

圖:部分社會人士對手機等互聯網技術影響社會組織的抵觸,是一種無用卻又無奈的掙扎

然而,作為一種天生需要交流與傾訴的生物,人的社交行為是不可能因為線下關系的斷裂而停止的,他們依然會渴望扎堆到人多的地方去獲取新的信息,如同水域需要活水一般。只不過這一次的交流對象,已經不是在現實中地理位置較近的人,而是互聯網上未曾謀面、但觀點更加相近的網友們,自此,基于線下地域的共同記憶,終于出現了完全崩解的可能,它的構筑方式逐漸轉移到了互聯網線上,而構筑的根基也變成了彼此間相近的觀點、而非相近的地理位置——這就是基于信息的共同記憶。

圖:社會組織共同記憶與人類工業革命之間的反向關系

不夸張的講,在過去的幾十年里,甚至可能僅僅是十幾年里,人類共同記憶構建的改變程度,其迅猛之勢可能要遠超過人類有文明以來的數千年歷史,然而正如我們前面所提到的,共同記憶是人類組織最底層的基礎資源,而它的猛烈變革,必然會影響到上層的共同體、最上層的共識、以及頂層的人類社會組織,在這場風暴中,沒有一個人、或是一個組織可以獨善其身。

那么,這一變化的方向又會朝著什么樣的趨勢發展呢?區塊鏈組織(包括企業與社群)又會在這一輪風暴中受到什么樣的影響呢?在下一期的文章,也就是《區塊鏈企業的宿命(下)》當中,筆者將會給大家公布這一問題的最終答案。

京公網安備 11010502049343號

京公網安備 11010502049343號