你也許不關心特朗普當上了美國總統,但必須知道他是如何當上美國總統。因為他用的那一套工具,今后將影響到我們每個人的生活,哪怕是遠在地球另一端的中國。

本文由造就(微信ID:xingshu100)授權i黑馬發布。

去年11月9日早上八點半,米哈爾·科辛斯基在蘇黎世桑內霍斯酒店醒來。這位34歲的研究員要在蘇黎士聯邦理工學院做講座,話題是大數據和數據革命的危險性。科辛斯基經常在世界各地舉行此類講座。

他是心理測定學領域的頂尖專家——這是一個由數據驅動的心理學分支。那天早上,他打開電視,看到震驚世界的消息:跟所有主流數據機構的預測相反,唐納德·J.特朗普當選了美國總統。

科辛斯基久久凝視著電視里的慶祝活動,以及各州陸續揭曉的選舉結果。他有一種預感:大選結果可能和他的研究有關。最后,他深吸一口氣,關掉了電視機。

同一天,之前還默默無聞的一家倫敦公司發布新聞稿稱:“特朗普大獲全勝,我們革命性的數據驅動型傳播在其中扮演了不可或缺的角色,我們為此激動萬分。”這家公司叫做Cambridge Analytica,其CEO是41歲的亞歷山大·尼克斯(Alexander James Ashburner Nix)說,此人向來以穿著一絲不茍而著稱。另一個鮮為人知的事情是,除了特朗普的線上競選活動,該公司在英國脫歐運動中也扮演了重要角色。

沉思的科辛斯基,衣冠楚楚的尼克斯,還有一臉壞笑著的特朗普——這三人一個是電子革命的推動者,一個是執行者,剩下那個是受益者。

大數據有多危險?

這五年來,只要你生活在地球上,就一定聽說過大數據這個詞。大數據就是說,我們所做的一切事,不論在線上還是線下,都會留下數字腳印。每一次刷卡購物,每一次網絡搜索,手機上的每一次點擊,乃至社交網絡上的每一個點贊,都會被記錄下來。

有很長一段時間,我們都不太清楚這些數據的用途——只是有時,在搜過“高血壓”一詞后,降壓藥廣告就會緊緊跟隨在你瀏覽的網頁上,但僅此而已。

11月9號那天,大數據所帶來的巨大效益開始浮出水面。特朗普在線競選活動的背后,就有這家叫做Cambridge Analytica的大數據公司。在英國脫歐運動的早期,它就曾服務于Leave.EU組織。

要理解美國大選的結果,以及政治傳播的未來,我們還得從2014年的劍橋大學說起。事情發生在科辛斯基的心理測定學中心。

心理測定學有時又稱心理風貌學,專注于心理特質的測量,比如性格。上世紀80年代,有兩組心理學家開發了一種模型,名為“五大性格特質”。

它們是:開放性(你對新的經驗有多開放?),盡責性(你有多完美主義),外向性(你有多合群?),親和性(你有多體貼、多愿意配合?),神經過敏性(你有多容易不開心?),統稱“OCEAN”。

基于這些維度,我們可以對每個人作出相對準確的評估。這包括他們的需求、恐懼和行為方式。五大性格特質已成為心理測定的標準手段。

但長久以來,這種辦法都有一個問題,即數據收集的難度——需要讓被調查者填寫一份涉及隱私的復雜問卷。之后,互聯網誕生,繼而是Facebook,再接著,科辛斯基這樣的學者出現了。

米哈爾·科辛斯基

2008年,還在華沙念書時,米哈爾·科辛斯基迎來一個轉機。他被劍橋大學心理測定學中心錄取,它是全球同類機構中歷史最悠久的一家。最開始,是他的同學大衛·史迪威(David Stillwell,現在是劍橋大學商學院的講師)發布了一個小小的Facebook應用,那時候的Facebook還沒有成長為如今這頭巨獸。

發布一年后,科辛斯基加入其中。這個應用名為MyPersonality(我的性格),用戶可用其填寫心理測定問卷,其中有五個問題就來自五大性格特質問卷(“我很容易慌張”,“我愛跟別人唱反調”等)。根據這些評估,用戶們可以得到自己的“性格風貌”,五大性格特質分列其上。用戶還能選擇是否將Facebook個人主頁的數據分享給研究人員。

科辛斯基原以為,能從同學那兒回收幾十份問卷就已經很好了,但沒過多久,成百上千、乃至數百萬人都對該應用敞開了心扉。突然之間,這兩位博士生就擁有了結合Facebook個人主頁數據和心理測定學分數的最大數據集。

后來幾年,科辛斯基和同事們又開發了一種手段,說來十分簡單。首先,他們以網絡調查的形式,向十名被試提供問卷。通過他們的回饋,這些心理學家們計算出五大性格特質的分值,然后將結果與被試的各類網絡數據加以對照:他們在Facebook上“贊”過、分享過或發布過什么,或他們列明的性別、年齡、住址等。這樣一來,研究人員就可以對號入座、描繪出一個人的性格風貌了。

根據人們在網上的舉動中,這套分析法能作出準確的推斷。舉個例子,“贊”過化妝品牌MAC的男子相對更有可能是同性戀;最準的同性戀預測指標之一,是喜歡“武當幫”這個嘻哈樂隊。Lady Gaga的歌迷最有可能是外向者,給哲學點過“贊”的往往是內向者。

單獨起來,這些信息都不足以提供可靠的預測,但一旦將成百上千的個人數據點整合起來,預測結果就可以十分準確。

科辛斯基和團隊孜孜不倦地完善著他們的模型。2012年,科辛斯基證明,基于一名Facebook用戶的68個“贊”,該模型可以預測出用戶的膚色(準確率95%)、性取向(準確率88%),以及該用戶是支持民主黨還是共和黨(準確率85%)。

但模型的能耐并不止步于此。用戶的智力、宗教信仰,以及煙酒、毒品的使用情況,這些都可以被預測出來。通過這些數據,它甚至能推斷用戶的父母是否離異。

從這些預測中,我們就能看出這個模型的厲害。科辛斯基沒有停止過改進的腳步:沒過多久,他就能憑借Facebook上的十個“贊”,賽過某個人身邊同事對此人的了解;70個“贊”就足以賽過好友;150個贊賽過父母;300贊賽過另一半。再多一點的話,甚至可以賽過一個人對自己的了解。

這些結果發布的那一天,科辛斯基接到兩通電話。一通威脅要起訴他,另一通則是工作邀約。滑稽的是,兩個電話都來自Facebook。

沒過幾周,用戶在Facebook上“贊”過的內容就變成了默認不可見。在此之前,你“贊”過哪些內容是默認全網公開的。

但這可難不倒數據收集者們:科辛斯基始終都會事先征求Facebook用戶的同意,但如今很多應用和網絡調查都要求訪問私密數據,以此作為提供性格測試的條件。(如果你想分析一下自己 “贊”過的內容,可以上科辛斯基的網站,然后將結果與經典OCEAN問卷相對照,比如劍橋心理測定學中心的問卷)。

但他們研究的不光是點贊記錄,也不僅限于Facebook:如今,科辛斯基和團隊可以僅看一個人在Facebook上發布的照片數(一個很好的外向性指標),就評估出他們的五大性格特質。但即便不在上網,我們其實也在透露各種信息。

舉個例子,手機上的運動傳感器能暴露出我們的移動速度和位移(與情緒穩定性相關)。科辛斯基說,我們的智能手機本身就是一份龐大的心理問卷,我們在有意無意之間,一直在填寫著這份問卷。

更重要的是,反過來也行得通,而且這才是關鍵:我們既可以從數據中得出一個人的心理風貌,也可以反過來,用這些數據搜尋特定心理風貌的人群:比如所有坐立不安的父親,所有憤怒的內向者,乃至于所有搖擺不定的政黨支持者。

說白了,科辛斯基發明了一種“人肉搜索引擎”。他開始看到這項工作的潛力,但也逐漸意識到它固有的危險性。

對他來說,互聯網一直都是上天的恩賜。他真正想做的是回饋和分享。既然數據可以復制,何不讓所有人都從中受益?這是振奮一整代人的想法,是一個新時代的開端,它超越了物理世界的限制。

但科辛斯基不禁疑惑:若有人濫用他的搜人引擎,用它擺布他人,結果又會怎樣?他開始在大部分研究中加入警示語。他警告稱:這種方法“可能會對個人福祉、自由乃至生命構成威脅”。但似乎沒人理解他的語重心長。

那一陣子,也就是2014年初,心理學系有一位年輕的助理教授名為亞歷山大·高根(Aleksandr Kogan)。他找到科辛斯基,說有一家公司對科辛斯基的分析方法感興趣,并想訪問MyPersonality的數據庫,讓他代為詢問。但受到保密協議的約束,高根不能透露這些數據的用途。

起初,科辛斯基和團隊考慮接受邀約,因為這樣一來,中心就能獲得一大筆錢,但隨后,他猶豫了。

最后,科辛斯基回憶說,高根披露了這家公司的名字:SCL,全程戰略傳播實驗室。該公司的網站上寫著:“我們是首屈一指的競選管理機構”。SCL基于心理學建模,提供市場營銷服務,核心焦點之一:影響大選。影響大選?科辛斯基惴惴不安起來,他繼續翻看網頁——這究竟是家什么機構?這些人都在謀劃些什么?

當時的科辛斯基并不知道,SCL是一群公司的母公司。至于SCL和旗下眾多分支的老板是誰,人們并不清楚,因為企業結構錯綜復雜,跟英國公司注冊局、巴拿馬文件和在特拉華州注冊的公司名冊類似。

SCL的一些子公司曾涉足烏克蘭和尼日利亞等國的大選,幫助尼泊爾君主打擊反政府組織,有的則幫北約影響過東歐和阿富汗居民。2013年,SCL分拆出一家新公司,涉足美國大選,這家公司就是Cambridge Analytica。

科辛斯基那時候對此一無所知,但他有一種不好的預感。“事情開始讓人反感。”他回憶說。經過進一步的調查,他發現,亞歷山大·高根秘密注冊了一家公司,與SCL做生意。

有賴于2015年12月英國《衛報》的一篇報道,以及《雜志》期刊拿到的公司內部文件,事情才漸漸浮出水面:SCL從高根那里了解到了科辛斯基的研究方法。

科辛斯基開始懷疑,高根的公司可能抄襲了他基于Facebook點贊記錄的五大性格特質測量工具,并將其賣給了這家影響大選的公司。科辛斯基立刻與高根斷絕聯系,并向中心主任匯報情況。這在大學內部激起了錯綜復雜的矛盾沖突。

最后,亞歷山大·高根后遷居新加坡,在那里成家,并改姓斯派克特(Dr. Spectre,直譯為“幽靈博士”)。米哈爾·科辛斯基則讀完博士,接受了斯坦福大學的工作邀約,移居美國。

“脫歐先生”

過了一年風平浪靜的時光。到2015年11月,兩個脫歐組織中相對激進的一個,即奈吉爾·法拉奇(Nigel Farage)支持的“Leave.EU”,宣布將網絡宣傳委托給了一家大數據公司,這家公司正是Cambrige Analytica。其標榜的核心實力叫做“創新型的政治營銷”。它基于OCEAN模型,通過數字腳印測量人們的性格,從而實現“微定向”傳播。

從那以后,科辛斯基常接到電子郵件,質問他在其中扮演了什么角色——一提到劍橋、性格和分析這些關鍵字,很多人立馬就想到了科辛斯基。他說,他也是第一次聽說有這家公司。惶恐之余,他查看了這家公司的網站,心里疑惑:他的分析方法是否被大規模運用,并服務于政治目的?

在脫歐結果出爐后,親朋好友紛紛寫信給科辛斯基:瞧瞧你干的好事!不論去哪兒,科辛斯基都得解釋一遍,他跟這家公司沒有半毛錢關系。(至于Cambridge Analytica在英國脫歐運動中涉足多深,我們不得而知。)

事情平息了幾個月。2016年9月19日,也就是美國大選日前一個月,在紐約君悅酒店的深藍色大廳,康科迪亞峰會正在這里舉行。它就好比微縮版的世界經濟論壇,世界各地的決策者受邀而來,其中就有瑞士總統約翰·施奈德·阿曼。

“讓我們歡迎Cambridge Analytica首席執行官亞歷山大·尼克斯上臺”。一個清亮的女聲引薦說。一位身穿黑色西服的苗條男士走上講臺。觀眾席安靜了下來。與會者中很多人都知道,他就是特朗普新雇用的數字戰略主管。

在那幾周前,特朗普曾經在Twitter上神秘兮兮地說:“很快,你們就會叫我脫歐先生。”政治觀察者們也確實對照過特朗普和英國的脫歐運動,看到了兩者議程的驚人相似。但很少有人注意到這與Cambridge Analytica有關。

亞歷山大·尼克斯

在Cambridge Analytica參與進來之前,特朗普的數字競選活動基本就靠一個人:布拉德·帕斯凱樂(Brad Parscale),一名市場營銷創業者,創辦過一家企業,但以失敗告終,他收1500美元,給特朗普建了個最最基本的網站。

70歲的特朗普對網絡、數據這些玩意基本是一竅不通,辦公桌上連個電腦都沒有。據他的個人助理透露,他都不會用電子郵件,就連智能手機,也是在助理的勸說下才學會的,他在網絡上發的推文都是用手機寫的。

另一方面,希拉里·克林頓反而是對奧巴馬在社交媒體上最拿手的那一套活學活用。她掌握民主黨的地址簿,與BlueLabs最前沿的大數據分析師合作,并得到谷歌和DreamWorks公司的協助。

2016年6月,特朗普雇用Cambridge Analytica的消息公布后,華盛頓的老油條們嗤之以鼻——一個老外能讀懂美國和美國人民?開玩笑!

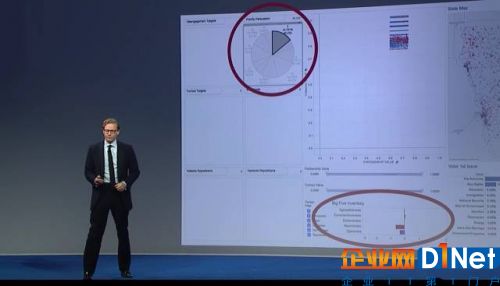

回到前面說的康科迪亞峰會。亞歷山大·尼克斯發言時說道:“今天很榮幸來到這里,和大家談談大數據和心理風貌在選舉中所能發揮的力量。”在他身后則是Cambrige Analytica的徽標——一個由網絡節點構成的大腦,仿佛一幅地圖。“18個月前,美國參議員克魯茲還算是人氣較低的一位候選人,聽說過他的人還不足40%,”這個金發男人解釋說,“看看他后來的人氣,他怎么辦到的?”

尼克斯解釋說,到目前為止,競選活動的組織架構依照的是人口統計學概念。“這個想法很荒唐:所有女性收到的消息都一樣,或者所有黑人收到的消息都一樣。”尼克斯的意思是,雖然到目前為止,其他競選陣營都仰賴人口統計學特征,Cambridge Analytica卻獨辟蹊徑地使用了心理學指標。

尼克斯切換到下一張幻燈片:五張不同的臉,每張對應一種性格風貌。這就是五大性格特質,或稱OCEAN模型。“在Cambridge,”他說,“我們建立了一個模型,可預測美國每個成年人的性格。”

按照他的介紹,Cambridge Analytica 的核心優勢就在于它結合了三大行為科學:OCEAN模型、大數據分析、定向廣告。首先,Cambridge Analytica從各類不同來源處購買個人數據,比如土地登記信息、汽車數據、購物數據、優惠券、俱樂部會員,你讀什么雜志、上哪個教堂等。

幻燈片上展示了各數據經紀商的徽標,它們都活躍在全球范圍內,如Acxiom和Experian——在美國,幾乎所有的個人數據都可供買賣。

舉個例子,如果你想知道猶太裔女性都住在哪些地方,你就能買到相關信息,其中包含電話號碼。而Cambridge Analytica將這些數據與共和黨的選民名冊以及網絡數據相聚合,計算出五大性格特質構成的性格風貌。原先的數字足跡,一下子變成了具體的個人,他們有擔憂、有需求、有興趣,還附帶住址。

這個方法和米哈爾·科辛斯基當初開發的方法十分類似。尼克斯告訴我們,Cambridge Analytica還使用“社交媒體調查”和Facebook數據。就連科辛斯基警告的事,他們都做了。“美國2.2億成年人,每個人的性格風貌都被我們勾勒了出來。”尼克斯驕傲地宣稱。

他打開截屏。“這是我們為克魯茲競選活動準備的數據操作面板。”屏幕上出現一個數據控制中心。

左邊是圖表;右邊是愛荷華州的地圖(在該州的初選中,克魯茲意外獲得大面積的勝利)。地圖上有無數個紅色和藍色的小點。

尼克斯一步步縮小范圍:先是去掉紅色表示的民主黨支持者,剩下“共和黨支持者”,繼而鎖定“未決選民”,又消失了一批點;再鎖定這些人中的“男性”……最后,地圖上只剩下一個名字,年齡、住址、興趣愛好、性格特質和政治傾向一應俱全。

到了這一步,Cambridge Analytica又該如何用恰到好處的政治宣傳,有針對性地拉票呢?

亞歷山大·尼克斯在2016年的康科迪亞峰會上

尼克斯以槍支擁有權、美國憲法第二修正案為例,展示了按心理風貌分類的選民該如何區別對待:“對一群情緒極不穩定的受眾,你就抓住入室搶劫威脅和槍支帶來的安全感這兩點做文章。”左邊是一張圖:夕陽下的田野中站著父子兩人,各自端著槍,似乎是在打野鴨。

“相反地,如果是(對新經驗)較為封閉,親和性又高的受眾,他們看重的則是傳統、習慣和家庭。”

如何阻止希拉里支持者去投票

特朗普明顯的前后不一致、備受批評的反復無常,以及由此導致的種種矛盾論調,突然成了他最寶貴的資產:對每一個選民,他的宣傳方式都不盡相同。2016年8月,數學家凱西·奧尼爾(Cathy O’Neil)就觀察說:特朗普的舉動就像是一個徹頭徹尾的機會主義算法,其計算結果隨著受眾的反應而變動。

“特朗普傳達出的每一條訊息都是由數據驅動的。”亞歷山大·尼克斯說。在特朗普和希拉里展開第三場總統辯論時,其競選團隊就拿他的基本立場,在Facebook上測試了17.5萬個不同的廣告版本,以找到最合適的版本。

不同版本的差別大多都只是細節,如標題、顏色等,或加照片,或附視頻,但這樣可以有針對性地,將心理影響的效果最大化。這樣的微調一直精確到最小的群體,尼克斯在一次采訪中透露:“我們可以對一個村莊或小區,乃至一個個人,進行有針對性的宣傳。”

比如在邁阿密的小海地,特朗普競選團隊就向當地居民宣傳:海地地震之后,克林頓基金會是如何行動不力。這樣就斷了他們給希拉里投票的念想。

這就是他們的目標之一:讓潛在的希拉里支持者(包括搖擺不定的左翼人士、黑人,以及年輕女性)放棄投票。大選前一周,一位高級競選官員在接受彭博社采訪時,稱此舉為“抑制”戰術。

這些Facebook廣告帖又稱“暗帖”(dark posts),只有符合具體特征的用戶才會看到。比如,黑人用戶就會看到這樣的一些視頻:在視頻中,希拉里稱黑人男性為“掠奪者”。

在康科迪亞峰會上,尼克斯宣在演講最后放話說,傳統的地毯式廣告已壽終正寢。他說道:“等到我們的孩子輩長大時,他們肯定是無法理解現在這種漫灌式的宣傳模式。”

在當時,特朗普的數字軍團的定向宣傳到底將分析精細到了何種程度,我們無從得知。因為這些競選宣傳,多數是投放在社交媒體或數字電視上,以有針對性的方式加以傳播,很少展示在主流電視上。結果是,希拉里團隊基于人口統計學對宣傳效果進行預估,誤以為自己占了上風。

特朗普競選和英國脫歐運動都用到了一個應用:Groundgame。這是一款選舉拉票應用,結合了選民數據和“地理空間可視化技術”。

另一方,特朗普團隊的線下宣傳也是高度以數據分析為導向:2016年7月,特朗普的拉票隊配備了一款應用,可以鑒定某戶居民的政治觀點和性格類型。當初,脫歐運動的宣傳員用的也是這個。

針對每戶人家對特朗普宣傳的接受程度,應用都有一個評定,只有對那些會接受特朗普訊息的人家,拉票員才會去敲門。拉票員們配有對話指南,按照居民的性格類型,進行有針對性的宣傳,再將反響回饋給應用,這些新數據則回到特朗普競選團隊的操作界面上。

雖然民主黨也采取了類似的舉措,但是卻沒有心理測定學分析這件殺手锏。Cambrige Analytica將美國人口劃分為32種性格特質,并只將17個州作為重點。

科辛斯基曾發現,喜歡MAC化妝品牌的男性相對更有可能是同性戀,同樣的道理,Cambrige Analytica則發現,傾向于購買美國本土汽車的人更有可能投票給特朗普。

綜合起來,這些發現告訴特朗普,哪些宣傳信息在哪些地方最為管用。大選進入最后幾周時,特朗普團隊轉戰密歇根和威斯康辛,這正是基于數據分析而做出的決定。

接下去,等待我們的將是什么?

心理測定學方法對美國大選造成了何種程度的影響?對于這個問題,Cambridge Analytica不愿提供任何證據,以證明其競選活動的效用。而且,很有可能的情況是,這個問題根本無解。

Cambridge Analytica的客戶中就有一個是美國國務院,據報道,該公司還與英國首相特麗莎·梅(Theresa May)頻頻溝通。

不少人宣稱,統計學家們輸了大選,因為他們的預測大錯特錯。但說不定統計學家也促成了特朗普的勝利呢?只不過特朗普的那一撥人采用了新的方法。對科學一竅不通甚至敵視科學的特朗普,卻在競選中仰仗尖端科學方法取勝,真可謂歷史的諷刺。

另一個大贏家是Cambridge Analytica。其董事會成員史蒂夫·班農(Steve Bannon)已被特朗普任命為高級顧問兼首席戰略師。據報道,Cambridge Analytica還與英國首相特麗莎·梅頻頻溝通。該公司不愿就此發表評論,但尼克斯稱,他正在全球各地培養客戶群,收到過來自瑞士、德國和澳大利亞等地的咨詢。

目前,他的公司正在歐洲巡回參會,展示他們在美國取得的成果。歐盟的三個核心國家——法國、荷蘭和德國——都將在今年迎來大選,而且這三國的民粹主義政黨勢力都在重新抬頭。在選舉領域取得的成功來得也正是時候——該公司正在籌備挺進商業廣告領域。

科辛斯基坐在斯坦福的辦公室中,觀察著這些進展。美國大選過后,斯坦福大學一片嘩然。面對這些新進展,科辛斯基和同事桑德拉·馬茨(Sandra Matz)一道,展開了一系列測試,很快就會發表。

初步結果十分駭人:研究證明,若將產品和營銷信息跟消費者的性格特質相匹配,營銷者最多可增加63%的點擊量和1400多條對話。性格定向的威力從中可見一斑。

研究還進一步證明了性格定向的可擴展性:他們發現,大多數推廣產品和品牌的Facebook頁面都都受性格定向的影響,基于一個Facebook頁面,我們就能準確定向大量消費者。

世界被翻了一個個兒。英國要離開歐盟了,特朗普當上了美國總統。

而在斯坦福,早早就擔心政治活動濫用心理定向,并為此大聲疾呼的科辛斯基,又一次開始收到譴責他的電子郵件。

“不,”科辛斯基搖搖頭,輕聲說,“這不是我的錯。這個炸彈不是我造的。我只是提醒了大家它的存在。”

京公網安備 11010502049343號

京公網安備 11010502049343號